Набережная Тюмени — это гордость города! Проект набережной уникален, потому что по нему благоустроили склон высотой 25 м. Здесь четыре уровня прогулочных зон, соединенных между собою лестницами и пандусами. Протяженность набережной – 4 км.

Первый ярус выполнили из гранита, допускается его затопление в период половодья. Второй предназначен для пеших прогулок. Третий и четвертый уровни оборудовали смотровыми площадками, которые открывают прекрасный вид на водную гладь, прогулочными пешеходными зонами.

Главным украшением набережной в Тюмени являются многочисленные малые скульптуры, расположенные вдоль нее.

По проекту набережная делится на три тематические части: историческая, студенческая и губернская.

Отличить их можно не только по тематике скульптурных изображений, но и по форме фонарей. Архитекторы обыграли даже оформление лестничных перил: исполненные из гранита, они местами напоминают очертаниями волны.

Мы совместили приятное с полезным, а именно прогулялись вдоль этого волшебного и романтичного места и познакомились с местными произведениями монументального искусства.

Перед спуском на набережную мы встретили забавную скульптуру

Соболь

Скульптуру установили на скамье у дворца «Нефтяник». По центру скамейки сидит соболь в пиджаке, бабочке, в правой лапе держит ручку от лорнета, в левой лапе — тросточку. Для размещения соболя выбрали удачный фон — с видом на резиденцию губернатора и ДК «Нефтяник». Рядом можно присесть и сфотографироваться. Соболю-интеллигенту горожане дали имя Тюменьтий.

Автор скульптуры, выполненной из металла — тюменский скульптор Станислав Черновасиленко.

Причал Императора

Участок набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза – так называемый причал Императора. В XIX веке здесь находились пристань и речной вокзал.

Участок включает в себя первую тюменскую железнодорожную станцию, Масловский взвоз, два каменных пакгауза, водонасосную станцию. Памятники архитектуры отреставрировали и передали городу.

Мост Челюскинцев

В октябре 1961 года по новому мосту пустили движение транспорта. Общая длина пролетов 318,5 метров, ширина – 14 метров.

Мост имеет особенность – иллюзию наклона в сторону левого, более низкого берега. На самом деле центральный пролет моста стоит строго горизонтально, как и положено, а вот пролеты, идущие от него к берегам, слегка наклонены.

А в 2015 году открылось движение транспорта по мосту-дублеру.

На набережной на опорах моста нарисовали несколько граффити.

Синичка на окне

Скульптура синички на окне вдохновлена строками из дневника Михаила Пришвина. Отрывок про тюменскую птичку русского писателя и прозаика также можно прочесть на арт-объекте. «В Тюмени, мне 19 лет, синичка на окне. И мое необычайное волнение от чувства связи их мира и нашего. Встреча с этой синичкой осталась на всю жизнь, как загадка и как задача выразить в этом себя самого». Русский и советский прозаик и публицист начал свой литературный путь именно в Тюмени.

Студенты

Эту часть набережной называют «Университетской».

Ее украшают две скульптурные композиции, символизирующие студенчество. Скульптор: Вострецов Геннадий Петрович.

Первая композиция является символом студенческих лет XIX века, в период, когда в Тюмени не было университетов, а только Александровское реальное училище.

Характерные костюмы, прически и песочные часы – такими видит художник учащихся позапрошлого века. В центре композиции – преподаватель, с одной стороны девушка

из женской гимназии, с другой стороны – юноша из реального училища.

Вторая скульптурная композиция символизирует студенчество XX-XXI столетий — время, когда в Тюмени было создано сразу два крупнейших вуза.

Юноша, преподаватель и атрибуты нашего времени: одежда, мобильный телефон, калькулятор. Это не конкретные люди, а собирательный образ – то, как видит современную молодежь автор.

Между скульптурами студентов стекает каскадный фонтан с водопадом, который зимой, естественно, не работал.

Далее, в исторической части набережной, находится три скульптуры. Все их установили в 2010 году. В течение трех месяцев их изготовил Екатеринбургский художественный фонд, руководит которым Сергей Титлинов. Сроки были сжатыми, поэтому скульпторы работали в несколько смен, чтобы сделать качественные эскизы и отлить фигуры.

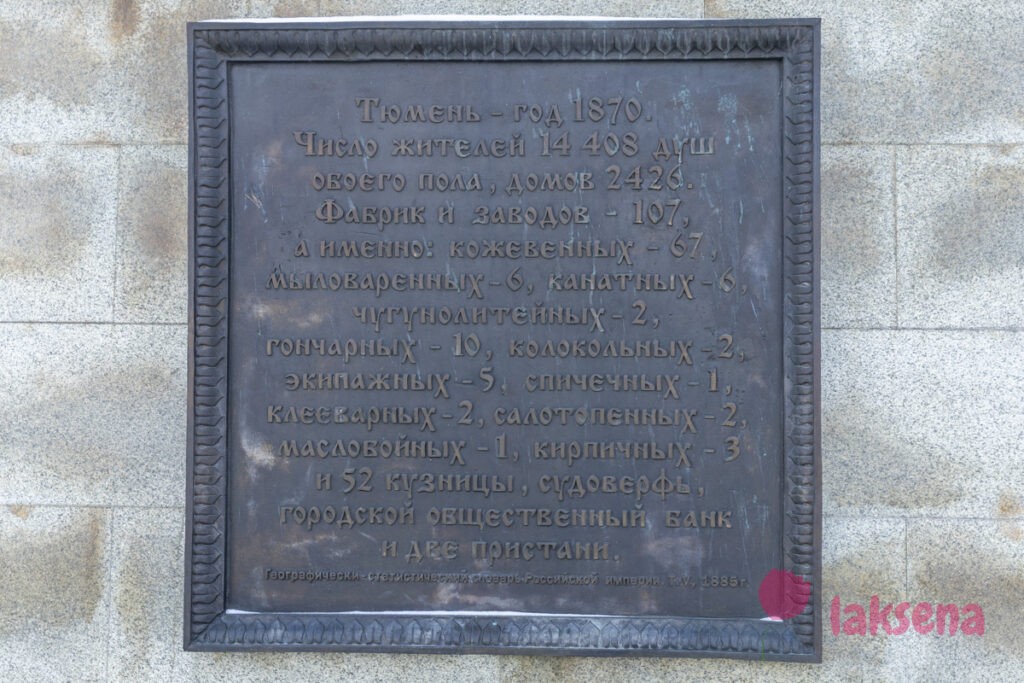

Первому судостроительному заводу в Сибири

Скульптурная композиция посвящена основателям судостроения в Западной Сибири. Основоположниками развития судового строительства и сообщения в Сибири принято считать инженера, основателя механических мастерских в XIX веке Гектора Ивановича Гуллета и купца первой гильдии, учредителя «Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли» и первой в Сибири судостроительной компании Ивана Ивановича Игнатова.

Именно на заводе Гуллета построили пароход «Русь», на котором после революции прибыл в Тобольск из Тюмени свергнутый император Николай II. В свою очередь, завод товарищества «Курчатов и Игнатов» в 1887 году выпустил грузопассажирский речной пароход «Святитель Николай», на котором позже В. И. Ленин был отправлен в ссылку. В память о выдающихся мастерах своего дела на набережной и установили скульптурную композицию «Первому судостроительному заводу в Сибири». Памятник символизирует тесное взаимодействие двух ремёсел, повлиявших на развитие судостроения и торговли в регионе.

Вверху изображен пароход «Основа». По легенде, его хотели назвать «Основатель», но вся надпись не вошла, и решили оставить ее сокращенный вариант. Первый пароход спустили не в Тюмени, но на реку Тура, в районе села Туринская слобода, сейчас это Свердловская область.

В начале ХХ века Тюмень стала одним из крупнейших в России центров судостроительства и судоходства. В Обь-Иртышском пароходстве работало 191 паровое судно, 135 из них было построено в Тюмени.

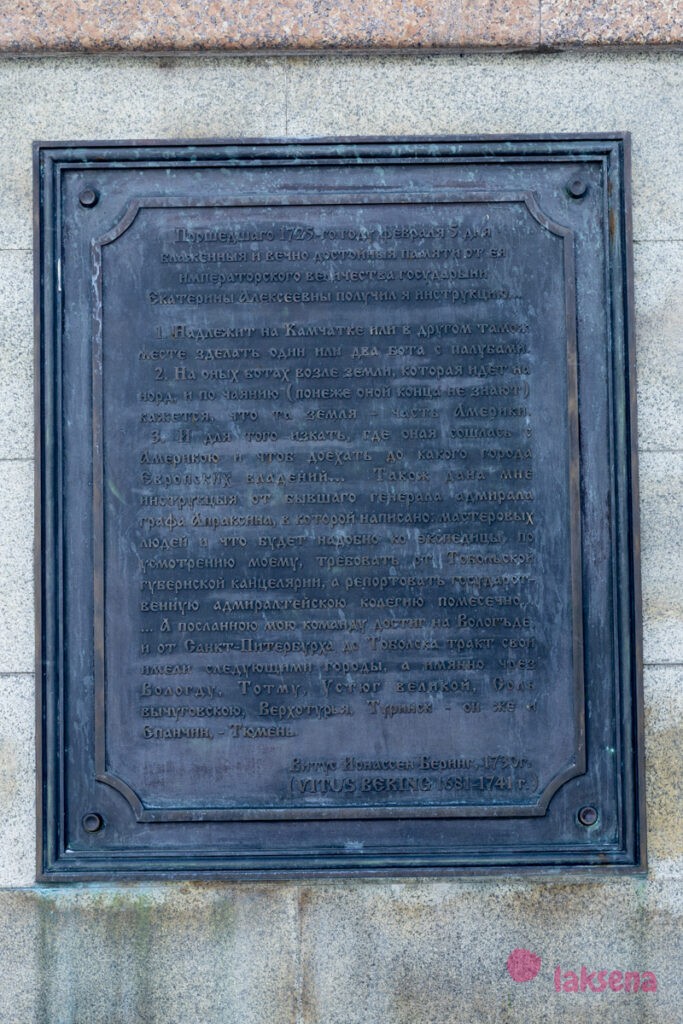

Композиция «Великим Камчатским экспедициям»

Композиция «Великим Камчатским экспедициям» прославляет имя капитана-командора Витуса Беринга – выдающегося мореплавателя, офицера русского флота. Именно под его командованием проведены Первая и Вторая Камчатские экспедиции в середине XVIII века, ставшие поистине величайшими исследованиями в области географии, биологии, ботаники и этнографии своего времени.

Чтобы увековечить подвиг путешественника, на набережной реки Туры установлена его бронзовая фигура: Беринг устремил свой взгляд в сторону реки и смело ведёт за собой корабль вперёд навстречу неизвестности. Рядом размещена историческая заметка, представленная в форме свитка. Интересен факт, что Тюмень может похвастаться самой точной копией портрета Беринга – её воссоздали учёные из Института судебной медицины РФ, основываясь на данных и материалах, полученных в результате длительного изучения сохранившейся о мореплавателе информации.

Как же этот город связан с северными путешествиями, если находится в центре России? Ответ прост: маршрут экспедиции был проложен через Тюмень, поэтому мореплаватель наносил визит каждый раз, когда отправлялся на Камчатку. Во времена первой экспедиции команда Беринга посещала город в 1725 и 1730 годах, а в 1733 году, во время Великой Камчатской экспедиции, они останавливались в Ямской слободе. Благодаря этим событиям город вошёл в историю географических открытий, позволивших укрепить территориальную целостность Российской империи и открыть научному миру ранее неизвестные виды животных и растений.

Учёные узнали, что пролив между Америкой и Азией существует, что представляет собой Северный Ледовитый океан и как выглядит берег Северной Америки. На карту нанесены Южные Курильские острова и обследованы побережья Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии – с этого начинается знакомство с Дальним Востоком нашей страны.

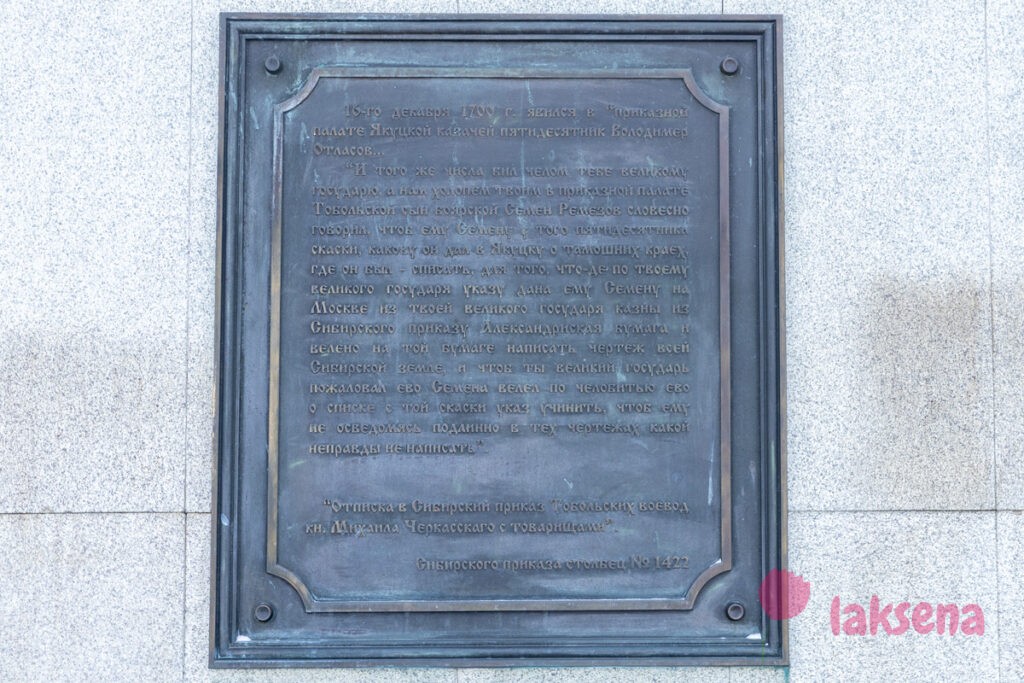

Сибирские картографы

Дальше стоит посвящение сибирским картографам. Это скульптура Семёна Ремезова — картографа, историка, географа, архитектора.

По поручению российского правительства им составлены три уникальных атласа: «Хорографическая книга Сибири», «Чертежная книга Сибири» и «Служебная книга Сибири». Все они являются ценнейшими памятниками русской картографии. Благодаря его работам исследователи российских территорий получили возможность выстроить более точный маршрут своих экспедиций.

Если рассмотреть скульптуру, то на втором плане изображен «Чертеж сибирских градов и земель», та книга, которую создал Ремезов. По сути, первая карта Тюмени была написана именно Семеном Ульяновичем. На верхней части монумента есть изображение Тобольского кремля – это главное детище Семена Ремезова. Кремль был построен в конце 17 века именно по его проекту.

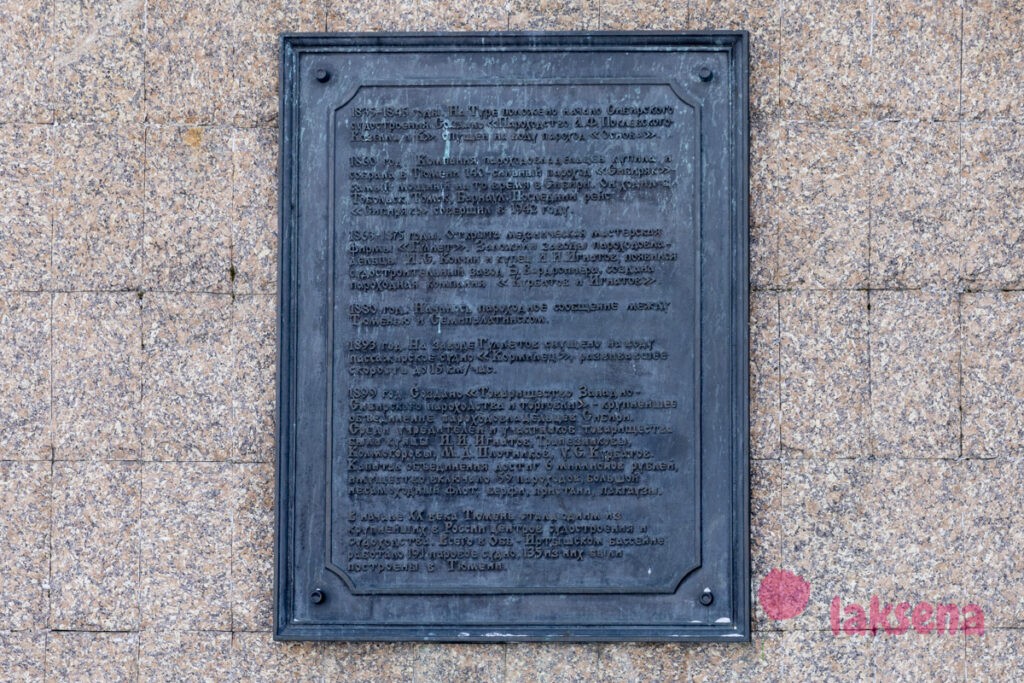

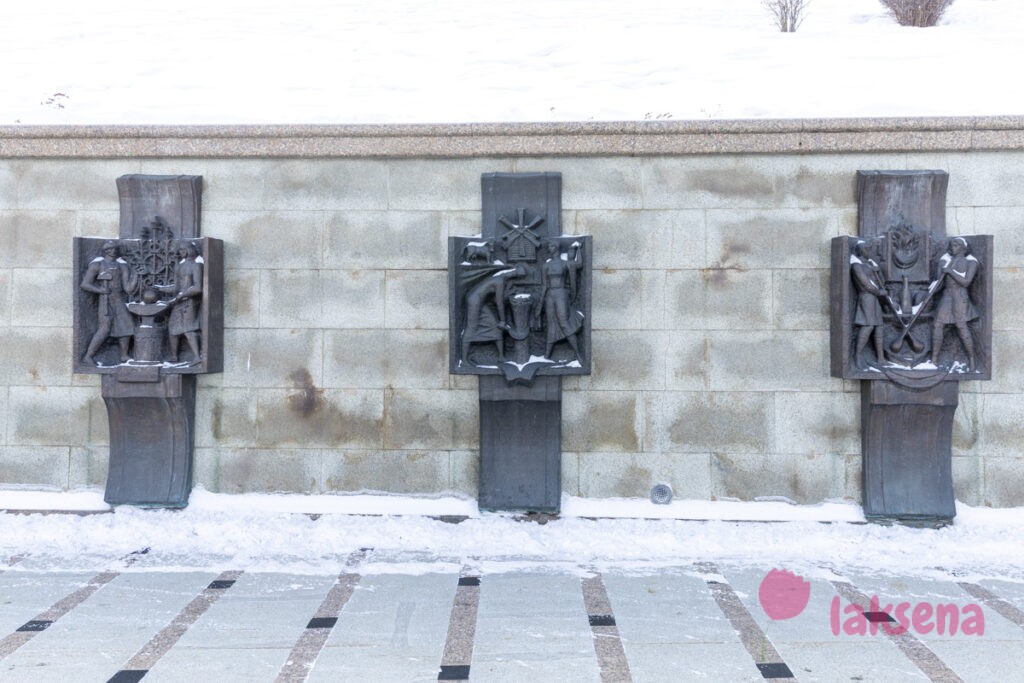

Вдоль прогулочной зоны в исторической части набережной установлены бронзовые барельефы на темы истории Тюмени.

Барельефы

Излюбленное жителями города место для прогулок привлекает не только широтой пространства и красивым видом, но и своими культурными объектами. В каждом барельефе вдоль набережной хранится великое прошлое города в событиях и лицах.

Над этим культурным объектом трудилось около тридцати архитекторов, скульпторов и художников, чтобы сделать главное городское место отдыха не только красивым, но и познавательным.

Бронзовые скульптуры и барельефы посвящены прошлому Тюмени. По сути, здесь создан музей под открытым небом. Зайти в него может любой желающий, но разгадать все секреты, зашифрованные в композициях, без помощи экскурсовода получится только у посетителей, хорошо знакомых с краеведением.

Ремёсла

В бронзе отражены и главные промыслы, развитые в Тюмени в XVIII-XIX веках.

Объемные картины полны загадок,

разобраться поможет историческая справка, которая рассказывает о том, сколько различных ремесел было в городе.

Из самых узнаваемых – элементы уникальной деревянной резьбы – объемного и глухого типа. При изготовлении барельефа использовали реальные тюменские наличники, имеющие высокую художественную ценность.

В галерее барельефов

имеются изображения

стеклодувного и колокольного производства, кузнечного дела.

Общеизвестно, что колокола завода Гилевых ценились по всей России и далеко за ее пределами. Они были настоящей гордостью Тюмени.

Есть здесь и сюжет, отображающий процесс кожевенного производства, которое было развито в Тюмени.

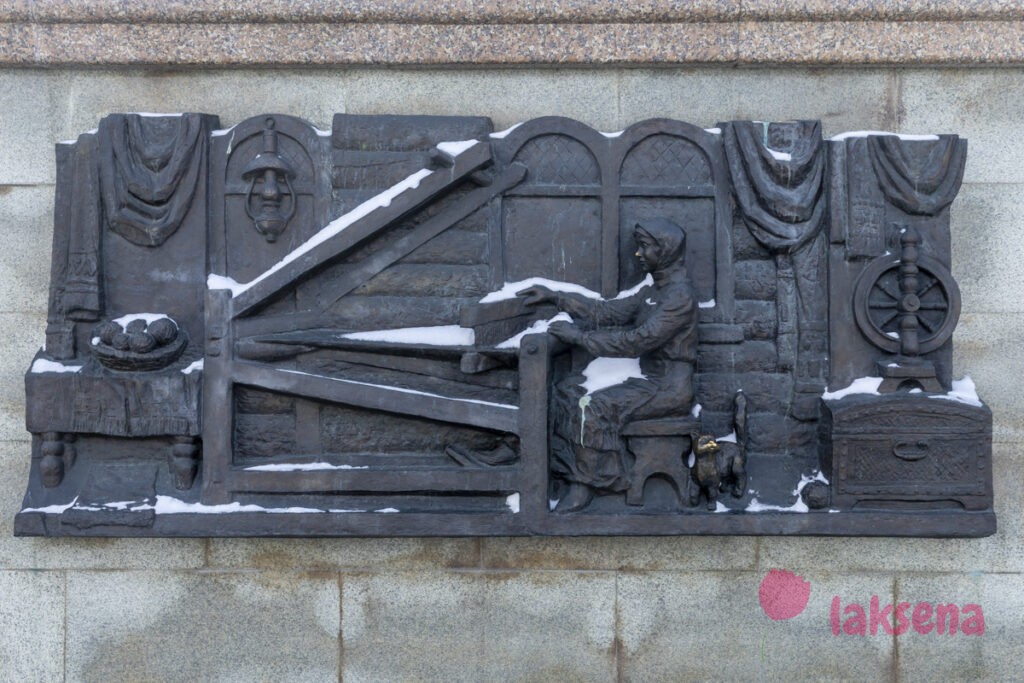

Еще одна из картин – девушка, сидящая за ткацким станом, изготавливающая ковер.

Тюменский ковер был знаменит на весь мир. Натуральный, шерстяной, с яркими бутонами на черном поле. Возле ног ткачихи сидит домашняя кошка, которую также полюбили посетители набережной.

Основатели Тюмени

Тюмень — первый русский город в Сибири, город с богатой историей. Он был основан 29 июля 1586 года воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным как крепость в устье реки Тюменка на древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на земле, за которую шла вековая борьба кочевников Южной Сибири. Следующий цикл композиций посвятили основателям города. Здесь изобразили тюменский острог, а также известные памятники архитектуры и знаковые места.

Видим узнаваемые здания: Знаменский кафедральный собор, Вознесенско-Георгиевский храм, Свято-Троицкий монастырь, мусульманская мечеть, католический собор, синагога, бывшее здание городской управы, здание музея-усадьбы Колокольниковых. Изобразили и Благовещенский собор, который взорвали в советские годы.

Прибытие Ермака на Сибирскую землю

Третий барельеф связан с прибытием атамана Ермака со своим отрядом на Сибирскую землю. На барельефе мы видим струги, на которых по реке Тура проходило войско Ермака. В 1582 году на Иртыше состоялось главное сражение с ханом Кучумом. По сути, все три барельефа рассказывают о том, что было на этой территории до создания Тюмени.

Чимги-Тура

Следующий барельеф посвящен первому городу Чимги-Тура, который находился на территории исторического центра Тюмени. Здесь традиционно проживали сибирские татары.

Охота древних людей

Первые три барельефа связаны с древней историей города. Один из них «Охота древних людей» повествует о том периоде, когда в наших краях жили такие животные как бизоны, мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи. И здесь уместно вспомнить один из самых известных экспонатов тюменского музея «Городская Дума» — скелет мамонта.

Скелет шерстистого мамонта был найден в 1885 году на берегу Туры. Экспедиция во главе с Иваном Яковлевичем Словцовым провела раскопки и обнаружила полный скелет древнего животного. Это один из самых высоких в стране скелетов мамонта. Его высота 3 метра 41 см. Экспонат появился в музее до революции и находится в нем по сей день.

Мост влюблённых

Звание самого романтичного места в Тюмени по праву носит вантовый пешеходный мост через реку Туру недалеко от набережной города. Раньше мост носил название просто «Пешеходный» – чем же он заслужил своё современное название? Есть две легенды, связанные с историей современного названия сооружения.

Первая история повествует о том, что ещё в 1737 году великий учёный Стеллер познакомился с Эллен Бригиттой, вдовой известного исследователя Северо-Восточной Азии Даниэля Готлиба Мессершмидта, и сразу в неё влюбился – да настолько, что в этом же году и женился на ней. Счастье молодых было недолгим, так как в том же 1737 году Стеллер в качестве ассистента отправился в экспедицию и расстался с любимой навсегда.

Вторая версия современного названия пешеходного виадука берёт своё начало в 2003 году. Именно тогда местные диджеи организовали на нём конкурс на «Самый долгий поцелуй», который привлёк внимание большого количества жителей и гостей города. После этого главе города предложили переименовать мост и вместо Пешеходного назвать Мостом Влюблённых.

Новое имя так полюбилось тюменцам, что начало себя оправдывать: прогулки здесь стали особой традицией для молодых пар, а на перилах можно увидеть многочисленные замки, оставленные новобрачными в знак долгой любви. Их даже пришлось уже срезать, так как вес замков составил 3,5 тонны — а это серьезная дополнительная нагрузка.

После реконструкции 2016–2017 годов мост заиграл новыми красками: вдоль ограждений и на пилонах сооружения установили современную динамическую управляемую осветительную установку. Официальное открытие обновлённого моста состоялось 29 июля 2017 года в День рождения города Тюмени. В честь праздника на Мосту Влюблённых состоялось грандиозное светомузыкальное шоу.

Теперь подсветку включают ежедневно в вечернее время – с ней мост превращается в непревзойдённую по красоте площадку для романтических прогулок. Кроме того, это место пользуется популярностью у любителей экстремального спорта: часто можно увидеть людей, прыгающих с одной опоры на другую.

Вид с моста раскрывает необычайную контрастность города, ведь в одну сторону посетители видят деревянные постройки времён начала освоения Сибири, но, если повернутся, перед ними развернётся панорама современного города.

Набережная продолжается и дальше. Так, сразу за мостом влюблённых на ней расположился каток. Но мы не пошли туда, а вышли с моста в город.

Исторический сквер

Что общего между Исторической площадью в Тюмени и социализмом? И то и другое начинается с Ленина и Республики! Если быть точнее, то площадь, также известная как Исторический сквер, находится в начале улиц Республики и Ленина и выступает площадкой для проведения крупных городских мероприятий.

Отсюда берёт начало Тюмень – на одном из самых высоких мест города больше 400 лет назад казаки под предводительством воевод Василия Сукина и Ивана Мясного построили первую деревянную крепость на берегу Туры. Кто бы мог подумать, что она положит начало огромному городу! К сожалению, непредсказуемая река в одночасье затопила постройку, однако в настоящее время неподалёку от этого места установлен камень-памятник, подсказывающий посетителям, что «На этом месте 29 июля 1586 года был основан город Тюмень», и ставший символом города.

Главное на площади — Мемориал памяти погибших воинов Великой Отечественной войны, где горит Вечный огонь. Он открыт еще в 1968 году, но к 70-летию Победы его реконструировали и полностью обновили барельеф.

Рядом в здании бывшей Городской Думы Тюмени размещается один из музеев Музейного комплекса имени И. Я. Словцова.

Иван Яковлевич Словцов — педагог, ученый, исследователь Сибири, принимавший участие в многочисленных экспедициях по Уралу, Западной Сибири, Средней Азии. Он был страстным коллекционером, его коллекции сибирских древностей составили основу Омского и Тюменского музеев.

Само здание — памятник архитектуры, одно из первых каменных гражданских зданий Тюмени. Его построили в 30-х годах XIX века, а башенные часы с боем на фасаде изготовил в 1857 году крестьянин Успенской волости А. Трусов. Краеведческий музей в здании был открыт еще в 1922 году.

Памятник Ермаку

Ещё одна композиция, украшающая площадь – памятник знаменитому казачьему завоевателю и землепроходцу Ермаку Тимофеевичу, установленный в 1992 году к 410-летию Сибирского Казачьего Войска. Монумент представляет собой чёрный металлический крест с гранитным камнем. История гласит, что знаменитый атаман зимовал в той самой крепости перед сражением с татарским ханом Кучумом. В настоящее время у Тюменского казачьего Союза Казаков России сложилась особая традиция: посвящать новобранцев в свои ряды у Поклонного креста.

Имя Ермака также носит сквер, расположенный около площади. Удивительно, что раньше (с 1952 года) на месте монумента великому атаману стояла статуя В. И. Ленина, но в конце 80-х годов её убрали.

На этом наша прогулка по набережной завершилась.